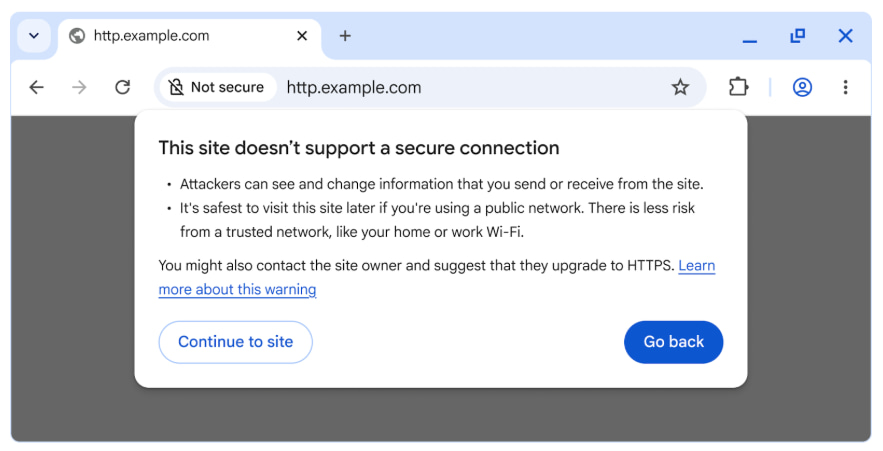

Google ha anunciado que dentro de un año, en octubre de 2026 más exactamente, activará por defecto en su navegador Chrome las conexiones seguras HTTPS. Eso quiere decir que aparecerá un aviso si la web es simplemente HTTP y no tiene o redirige a la «versión segura» (HTTPS). El objetivo es eliminar por completo las conexiones inseguras sin complicar la navegación cotidiana.

¿No supondrá esto un cambio drástico y mogollón de problemas! ¡No! ¡Quietos paraos! Está todo previsto: a día de hoy el 99% del tráfico en macOS, el 95-98% en Windows y el 84–97% en Linux ya usa HTTPS. El cambio se producirá con la versión 154 de Chrome. Así que en teoría todo debería funcionar bien. En abril de 2026 se adelantará a los que usen Chrome 147 en versión «Navegación con seguridad mejorada».

¿A qué va a afectar esto si no se actualizan algunas cuestiones técnicas relacionadas con el tema? Probablemente a la IoT (Internet de las cosas) y otra cacharrería secundaria más allá del ordenador y el smartphone: los aparatos que utilicen el protocolo web sin cifrar para comunicarse («responder») podrían suponer potenciales problemas. Si por alguna razón se usa Chrome para acceder a ellos, aparecería un mensaje de aviso. Que se puede saltar, en cualquier caso, pero ahí queda.

Esto tampoco significa que la página HTTPS sea segura en sí misma, porque cualquiera puede crear una web falsa (por ejemplo para fraudes como el phising) y activarle su certificado digital temporal para que el sitio se vea seguro (HTTPS, candadito, etc.) Luego puede pedirle datos privados o secretos a los usuarios y, si cuela, cuela. Pero, bueno, algo ayudará. Por lo menos no todo el tráfico entre los usuarios y los sitios webs irá en abierto, sin cifrar.

En los ensayos (con Chrome 141), ya menos del 3% de las navegaciones generaron avisos: el usuario promedio vio menos de uno por semana y el 95% menos de tres. Así que, ni tan mal.

Ah, qué tiempos en los que se planteaba este cambio como solución definitiva para garantizar derechos fundamentales. Google, Mozilla, la EFF, Let’s Encrypt e incluso The Pirate Bay fueron quienes popularizaron la propuesta y mira, al final toda la red va a acabar cifrada.

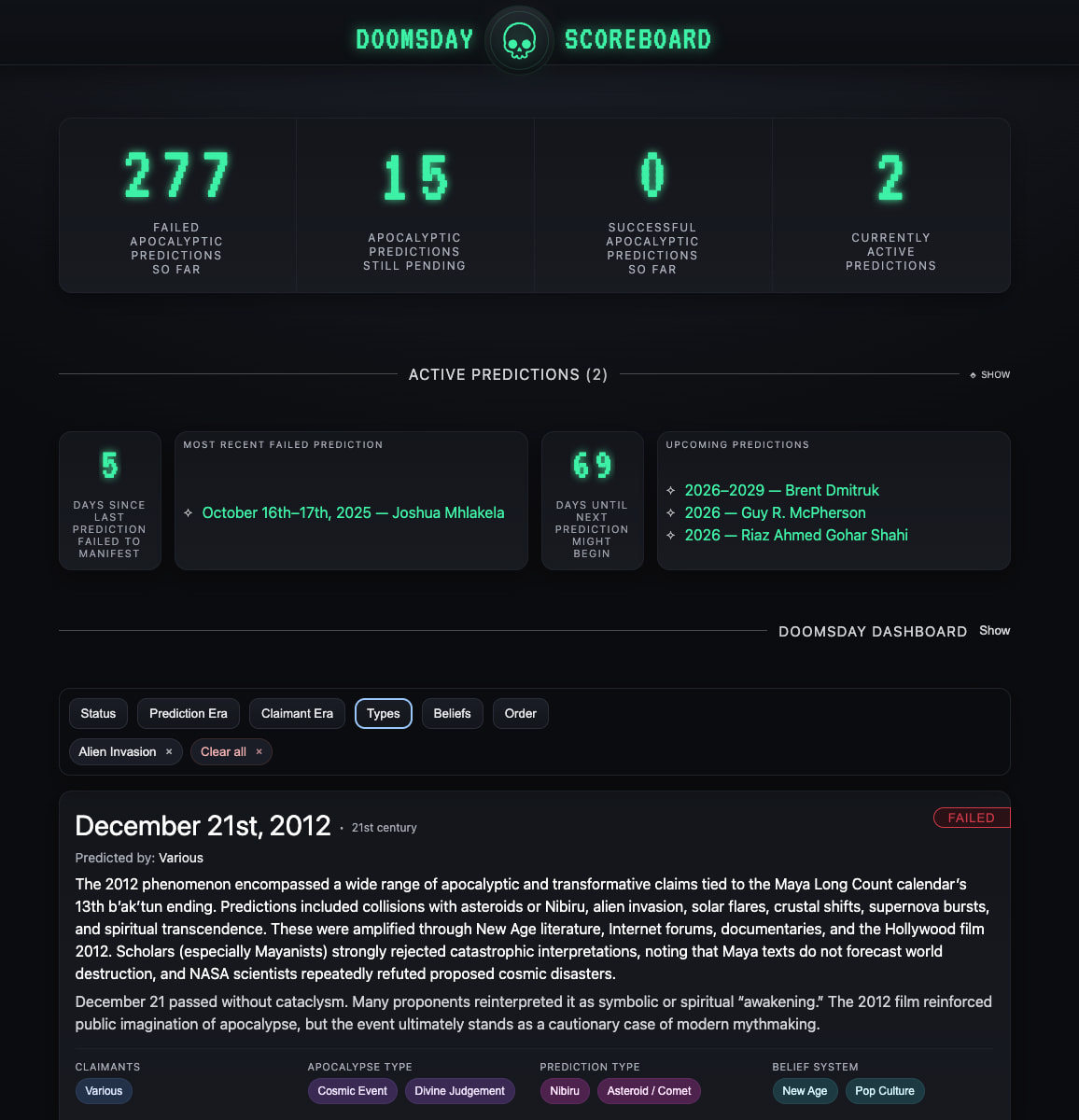

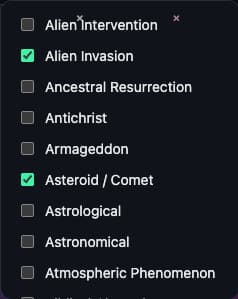

Pero mi favorita es sin duda la categoría tipos del fin del mundo. Allí se puede elegir desde el Juicio Final por una deidad al rapto por platillos volantes e incluso un hipotético

Pero mi favorita es sin duda la categoría tipos del fin del mundo. Allí se puede elegir desde el Juicio Final por una deidad al rapto por platillos volantes e incluso un hipotético