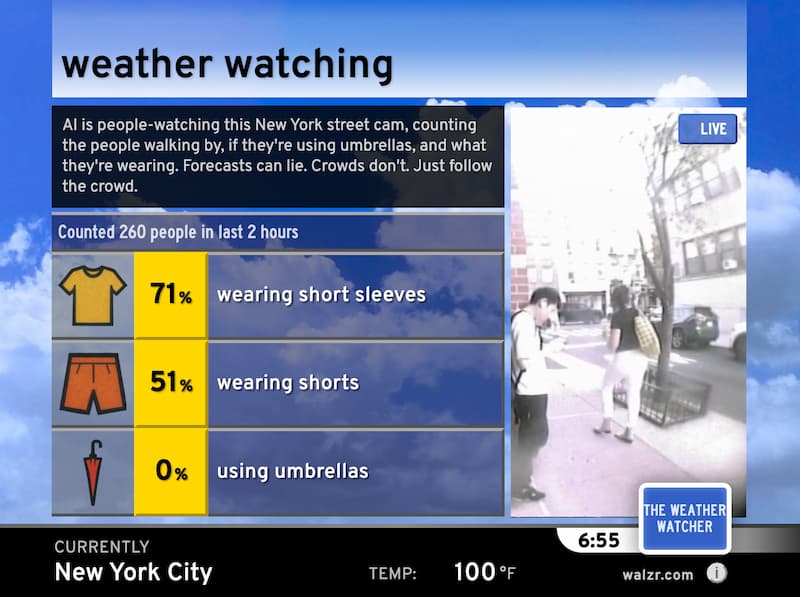

Weather Watching es una idea divertida de Riley Walzr acerca de cómo informar o incluso crear un pronóstico fiable a partir de la ropa y accesorios que se ve llegar a la agente por la calle.

El asunto consiste básicamente en apuntar una webcam a la calle y programar una IA para que indique qué lleva la gente como ropa y complementos: camisetas, abrigos, pantalones cortos, pantalones largo, paraguas… En base a eso puedes saber cómo es la meteorología real en esos momentos en Manhattan.

En este caso se trata de una calle de Nueva York, pero incluso –diría yo– esos datos sobre los complementos («un 25% va con paraguas») podría servir para crear una predicción meteorológica «de las masas» a muy corto plazo. Para comparar, la parte inferior muestra los datos de temperaturas reales.

Una idea tan sencilla, jocosa y práctica puede empero verse con problemas si alguien se pone especialmente pijotero con las cuestiones de privacidad: la cámara analiza las imágenes de la calle (aunque no se fija en los individuos, sino en su ropa, ni creo que grabe), así que estaría «incumpliendo la ley» según donde vidas.

En cualquier caso aquí no dan la ubicación real de la cámara, sólo dicen que está al sur de la Calle 14 de Manhattan, pero vamos, nada muy difícil de doxear. Un ejemplo también de cómo el tocahuevismo de las leyes sobre la supuesta privacidad nos impiden disfrutar a gran escala de servicios útiles y divertidos a la vez.

Relacionado: