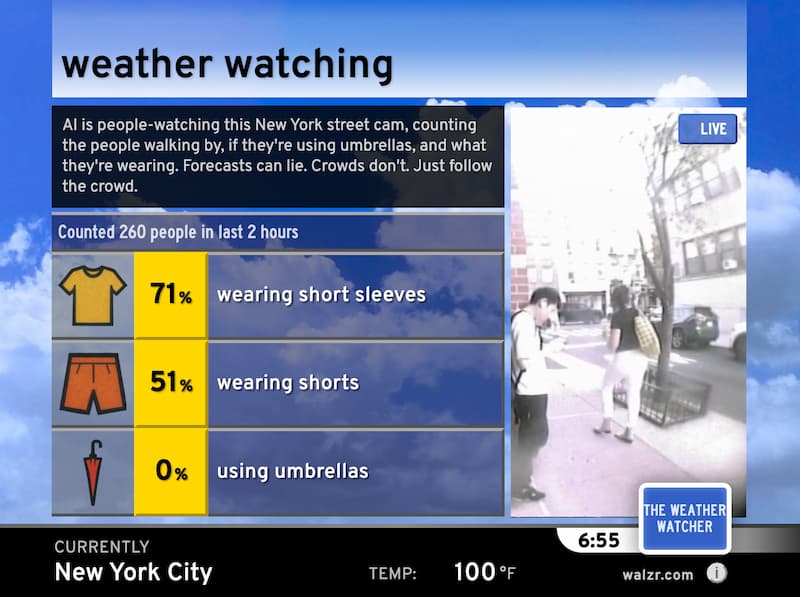

Se ha presentado hoy un anteproyecto de ley –lo cual quiere decir que habrá de pasar tiempo hasta que se vea en qué acaba– con el título de Ley de Consumo Sostenible que pretende dar los primeros pasos para acabar con algunas lacras del mundo moderno. Aquí van los puntos más relacionados con los temas que solemos tratar:

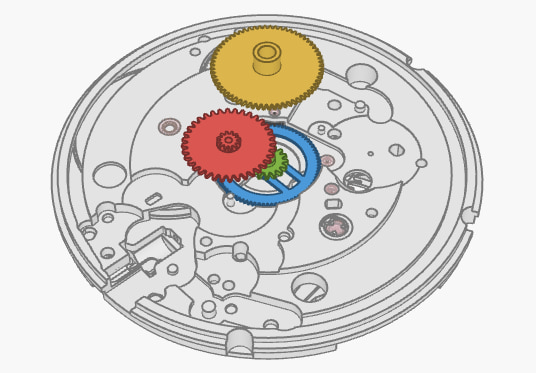

- Limitación de la obsolescencia programada, incentivando la reparación y ampliando la garantía de los productos si se opta por reparar en lugar de sustituir. Esto incluye una Plataforma pública de reparadores (?!), que habrá de ser accesible para facilitar presupuestos y servicios de reparación. (Sinceramente: raro será que no acabe siendo otra web oficial inútil).

- Obligación de informar sobre actualizaciones de software que perjudiquen al producto o que no sean necesarias. (Un poco absurdo porque los fabricantes dirán que todas son necesarias y ninguna perjudicial.)

- Prohibición de publicidad de combustibles fósiles, vehículos de gasolina o diésel y productos energéticos no renovables.

- Prohibición de publicidad de los vuelos cortos siempre que exista una alternativa menos contaminante y cuya duración no supere las 2,5 horas.

- Prohibición del postureo ecológico (greenwashing), esto es, el uso de términos como «verde» o «biodegradable» sin justificación científica. También se incluye la posibilidad de anular marcas engañosas, cuyos nombres o logotipos confundan sobre su impacto ambiental.

Además de esto se quiere eliminar la publicidad asustaviejas («publicidad del miedo»), es decir la de los Securitas Direct y similares, que generan temor o ansiedad. Veremos si los antivirus o incluso las VPN se incluyen en la lista.

También hay un apartado para evitar la reventa de entradas con precios por encima del original, que habrá que ver si funciona porque las triquiñuelas para la reventa existen desde la época del coliseo romano, me parece a mi.

Más detalles:

- El Gobierno, en su afán por salvar el planeta, plantea decirle adiós a los vuelos cortos, combustibles fósiles y coches contaminantes (ElDiario.es)

- El Gobierno da el primer paso para prohibir la reventa de entradas a mayor precio y reducir la obsolescencia programada (RTVE)

_____

Imagen: GPT-4o.